記事内に広告を含みます

全面広告がラッピングされたバスやユートラムの運行により、鹿児島県内での認知度が高い鹿児島県民共済。さまざまな共済で鹿児島県民をサポートしており、これから家を建てる方や、火災保険の見直しを検討している方の中には、鹿児島県民共済の火災共済を利用しようと考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、インターネット上には鹿児島県民共済の火災共済に関する情報があまりなく、利用しても大丈夫なのか判断できず困っている方もいるかと思います。そこでこの記事では、鹿児島県民共済の火災共済について、利用者の口コミ・評判、メリット・デメリット、加入時の注意点までをまとめて解説していきます。

1番安い火災保険が見つかる

丸尾健 FP経験15年目

(1971.1生まれ)

株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング代表取締役。大学卒業後、大手商社系ハウスメーカーの店長職を経て国内金融機関のファイナンシャル・プランニング部門に転職。FP経験現在15年目。新規年間相談件数120件前後、面談累計件数1,500件以上。主に個別相談を中心に活動する実務家FP。

鹿児島県民共済「新型火災共済」の口コミ評判

まずは鹿児島県民共済の火災共済「新型火災共済」についての、口コミや評判を見ていきましょう。「新型火災共済」は、全国の都道府県民で共通して提供されている共済制度のため、ここでは鹿児島県内だけでなく、他の都道府県も含めた口コミも合わせて紹介します。

口コミの多くが、「掛け金の安さ」を高く評価しています。安さの理由については後ほど詳しく解説していきますが、保険会社の火災保険と比べて圧倒的に安いということもあり、乗り換えを検討している声もありました。

また、保険会社の火災保険とは異なり、還付金があることに対しての喜びの声もありました。掛け金が安いだけでなく、掛け金の一部が戻ってくるということで、コストパフォーマンスの高い共済であると利用者から認識されていることが、口コミや評判から伝わってきます。

ただし、口コミや評判だけでは見えてこないデメリットもあるため、安いという理由だけで契約するのはNGです。本当に自宅を火災や自然災害などから守ることができる共済なのか、その判断ができるように、次章以降でその特徴を詳しくご紹介していきます。

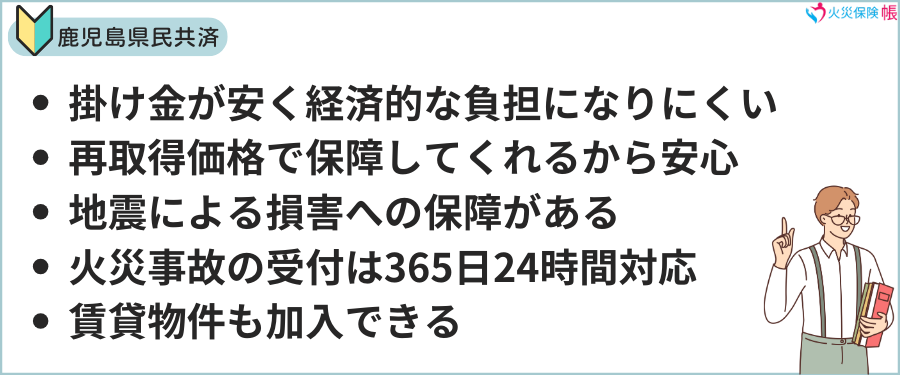

鹿児島県民共済「新型火災共済」のメリット

- 掛け金が安く経済的な負担になりにくい

- 再取得価格で保障してくれるから安心

- オプションなしでも地震による損害への保障がある

- 火災事故の受付は365日24時間対応

- 自宅だけでなく賃貸物件でも加入できる

鹿児島県民共済の「新型火災共済」には、このようなメリットがあります。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

掛け金が安く経済的な負担になりにくい

鹿児島県民共済の「新型火災共済」は、組合員同士の支え合いを基盤とする非営利の共済制度です。保険会社の火災保険と違い、運営者の利益を考慮する必要がないため、掛け金が抑えられており、家計への負担が少ないことが大きなメリットです。

しかも口コミにあった通り、決算時に余剰金が発生した場合は「割戻金」として還元されます。たとえば2023年度の割戻率は払込掛金の20.00%もあり、実質的な負担はさらに軽減されます。

再取得価格で保障してくれるから安心

火災共済の中には、損害を時価(現在の価値)で保障するタイプもありますが、それでは損害が発生して建物や家財を再取得・再建する際、自己負担が発生する可能性もあります。

ところが、鹿児島県民共済の「新型火災共済」は、再取得価格(新たに同等のものを取得するための金額)で保障されるため、共済金だけで復旧が可能です。このように、いざというときに頼りになる共済であるという点も、大きなメリットのひとつになります。

オプションなしでも地震による損害への保障がある

一般的な火災保険で地震被害に備えるには、地震保険への加入や地震特約の付帯が必要になります。ところが鹿児島県民共済の「新型火災共済」では、全壊・半壊のケースで加入額の5%、20万円を超える住宅の一部破損については一律5万円が支払われます。

この見舞共済金の支払い上限は300万円ですが、地震特約を追加することで、共済金を加入額の20%まで引き上げることも可能です。

火災事故の受付は365日24時間対応

鹿児島県民共済ではスピーディな支払いを掲げており、火災事故が発生した場合には、365日24時間体制で受付しています。このように、トラブル発生時にすぐに連絡できる体制が整っており、共済金の支払いもスムーズに行われるため、生活再建を早めることが可能です。

ただし、大規模災害などで鹿児島県内全域に被害が広がった場合には、調査や対応に時間がかかることもあるため、その点は理解しておく必要があります。

自宅だけでなく賃貸物件でも加入できる

鹿児島県民共済の「新型火災共済」は、建物ではなく家財のみでも加入可能なため、賃貸住宅に住んでいる方でも利用できます。もちろん掛け金はとても安く、木造住宅での1人暮らしなら2年で6,400円(年払い)と、とても手頃な金額で加入できます。

また、借家人賠償責任特約も付帯可能で、火災や漏水などにより貸主に損害を与えた場合の賠償金も、共済でカバーできます。

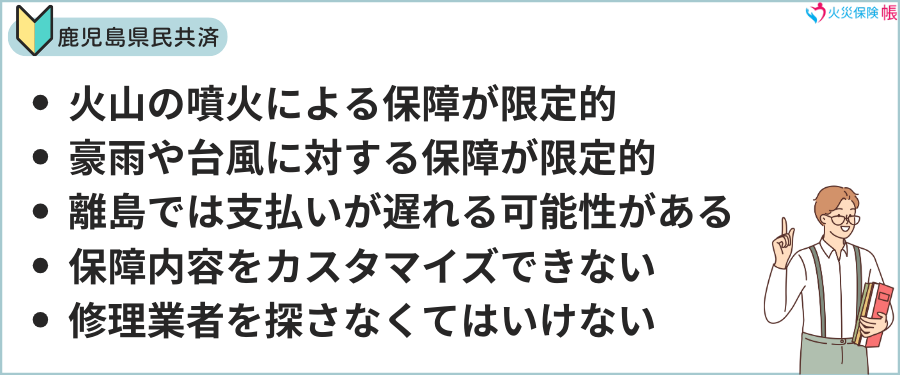

鹿児島県民共済「新型火災共済」のデメリット

火山の噴火による損害への保障が限定的

鹿児島県内には、桜島をはじめとする11の活火山が存在し、噴火による被害への備えは不可欠です。ところが鹿児島県民共済の「新型火災共済」は、火山噴火による損害をカバーする「地震保険」には加入できません。

地震特約を付けることで加入額の20%まで保障を受けられますが、住宅の保障額が2,800万円だった場合の共済金は、最大560万円にしかなりません。被害が軽微な場合は問題ありませんが、火砕流などによって全壊した場合には、再建に大きな自己負担が発生する可能性があります。

豪雨や台風に対する保障が限定的

鹿児島県は台風の通過が多く、豪雨災害も頻繁に発生しています。1993年の台風13号では、32,813棟の住宅が全壊・半壊・一部損壊の被害が発生しており、河川の氾濫で自宅が流されてしまうという甚大な被害も発生しています。

このようなケースに対しては、「風水雪害」として見舞共済金を受け取れますが、上限が600万円に設定されているため、全壊や半壊の場合には十分な保障を受けられません。このように、豪雨や台風に対する保障が限定的であることも、デメリットのひとつになります。

離島では支払いが遅れる可能性がある

スムーズな支払いを掲げている鹿児島県民共済ですが、種子島、屋久島、奄美大島などの離島では、被害状況の確認に時間がかかるため、共済金の支払いが遅れる可能性があります。保険会社の火災保険でも同様ですが、離島で加入検討している方は頭に入れておく必要があります。

また、加入検討のために相談したくても、窓口で相談するには鹿児島市まで出向く必要があります。訪問での説明も実施していますが、訪問相談に対応していない離島もあるため、十分な説明を受けにくいというデメリットもあります。

保障内容をカスタマイズできない

「新型火災共済」は、すべての加入者が同じ保障内容で契約する仕組みになっており、住環境に応じたカスタマイズができません。たとえば、マンションに住んでいる方でも一戸建て向けの内容と共通のプランとなるため、不要な保障内容に掛け金を支払うこともあり得ます。

しかも特約は「地震特約」と「借家人賠償責任特約」しかなく、保険会社の火災保険のように保障範囲を自由に広げることもできません。火災に対してはしっかりと備えることができますが、自然災害に対する保障が限定的であり、立地条件によっては加入に適さないケースもあります。

修理業者を自分で探さなくてはいけない

火災などで建物が損害を受けた際、保険会社の火災保険では提携の修理業者を紹介してもらえるケースもありますが、鹿児島県民共済では修理業者の紹介は行っていません。そのため、損害発生時には自分で業者を探し、手配を行う必要があります。

また、共済金の請求には時効(3年)があり、業者探しや手続きを後回しにしてしまうと、請求期限を過ぎてしまう可能性がある点にも注意が必要です。損害が発生したら、速やかに申請の準備を進めましょう。

鹿児島県民共済の火災共済概要

ここまでの内容で、鹿児島県民共済「新型火災共済」の口コミや評判、メリット・デメリットを把握できたかと思いますが、そもそもどのような共済になっているのかわからないという方もいるかと思います。

そこでここでは、鹿児島県民共済の火災共済「新型火災共済」についての概要をご紹介していきます。

加入条件

- 鹿児島県在住もしくは県内勤務

- 相互扶助によって組合員の生活の安定と向上を図るという趣旨に賛同する

- 鹿児島県民共済に200円の出資金を払って、組合員となっている

鹿児島県民共済の「新型火災共済」に加入するためには、鹿児島県民共済の組合員であることが条件になります。ただし、「新型火災共済」の加入に合わせて組合員になることもできるため、県内在住者もしくは勤務者であれば、誰でも利用できます。

略(他の共済と共通)

地震特約

新型火災共済に付帯できる「地震による損害に備える」特約です。加入額(保障)は新型火災共済の加入額の15%です。

加入額(保障)の計算例

新型火災共済の加入額(住宅と家財の合計):3,000万円

建物が所在する都道府県:鹿児島県

加入額:3,000万円×15%=450万円(見舞共済金と合わせて600万円が支払われます)

年払い掛金:3,000×3=9,000円

月払い掛金:3,000×0.2625=788円

※「3」および「0.2625」は、鹿児島県(Aグループ)における新型火災共済加入額1万円あたりの掛金です。

略(他の共済と共通)

鹿児島県共済「新型火災共済」の申込み方法

宮崎県民共済の新型火災共済の申込み方法は、下記の3つです。

- インターネット

- 郵送

- 銀行(鹿児島銀行、ゆうちょ銀行)

手軽なのはインターネットで、都民共済の公式サイトから簡単に申し込みできます。インターネットが苦手という方のために、郵送や銀行窓口での申し込みにも対応しています。

鹿児島県民共済「新型火災共済」掛金の払込方法

鹿児島県民共済「新型火災共済」の掛金の払込方法は保険会社の火災保険と異なり、クレジットカードやコンビニ払い、スマホ決済などには対応していません。金融機関の指定口座から振替にて払い込む必要があります。

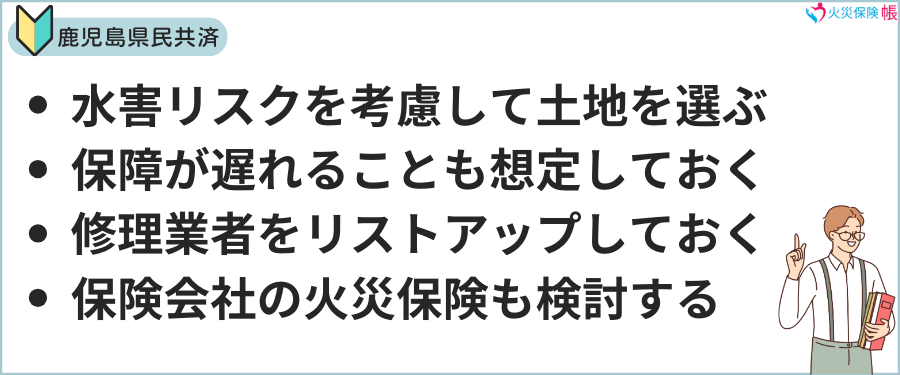

加入を検討する際の注意点

鹿児島県民共済の「新型火災共済」は、掛け金を少しでも安くしたい方にとっては魅力的な制度ですが、加入するうえで気を付けなくてはいけないポイントがいくつかあります。どのような点に気を付けて検討すればいいのか、注意点ごとに解説します。

水害リスクを考慮して土地を選ぶ

前述の通り、鹿児島県民共済の「新型火災共済」は風水害に対する保障が限定的です。一方で鹿児島県は台風が上陸しやすく、過去には何度も大規模な風水害が発生しているため、家を建てる段階で損害を回避しやすい立地を選ぶことが大切になります

土地を選ぶときには、必ず「鹿児島県水害リスクマップ(https://www.kago-kengi-cals.jp/kasen/index.html)」を活用し、浸水リスクの有無を確認しましょう。

また、住宅の構造はなるべくシンプルにし、窓にシャッターを取り付けるなどの台風対策を実施し、災害による損害を最小限に抑えておくと安心です。

保障が遅れることも想定しておく

デメリットとして、離島は保障が遅れる可能性があるとお伝えしましたが、大規模災害が発生した場合には離島でなくても保障が遅れる可能性があります。とくに台風や豪雨などの被害は広範囲になり、調査が思うように進まないことが想定されます。

「共済に加入しているから、貯蓄は不要」と考えてしまうと、いざというときの生活資金に困る可能性もあります。住宅ローンの返済に追われすぎないよう、無理のない返済計画を立て、毎月少しずつでも貯蓄できる家計管理を心がけてください。ボーナスを積み立てに回すなど、生活のリスク管理も行っておきましょう。

修理業者をリストアップしておく

近年、火災保険の修理業者によるトラブル(水増し請求、工事代金の持ち逃げなど)が増加しています。信頼できる修理業者に依頼すれば、このようなトラブルは回避できますが、鹿児島県民共済では業者の紹介を行っていません。

被害発生後に急いで業者を探すと、悪徳業者に依頼してしまうリスクが高まるため、共済に加入する段階で、あらかじめ信頼できる業者をいくつかリストアップしておくことをおすすめします。

その業者に対して、普段から小さな修繕などを依頼して信頼関係を築いておけば、いざというときにもスムーズな対応が期待できます。

手厚い保障を期待するなら保険会社の火災保険も検討する

鹿児島県民共済の「新型火災共済」は、保障を限定的にすることで、掛け金を安くしている共済制度です。そのため、手厚い保障を期待する方は、保険会社の火災保険のほうが適している可能性もあります。

保険会社の火災保険は「高い」という印象があるかもしれませんが、保障内容をカスタマイズすることで掛け金を抑えることも可能です。さらに、火災保険とセットで地震保険に加入できるため、地震や火山の噴火による被害にも備えることができます。

自然災害のリスクが高い鹿児島県では、掛け金の安さだけで「新型火災共済」を選ぶと、被災したときに後悔することになりかねません。安心を重視するなら、保険会社の火災保険も選択肢に加えたうえで、比較検討してください。

まとめ

鹿児島県民共済の「新型火災共済」は掛け金が安いといったメリットがあるものの、そのトレードオフとして保障が限定的だというデメリットもあります。このため、台風・豪雨・地震・火山の噴火といった自然災害が多い鹿児島県では、加入を慎重に検討する必要があります。

掛け金の安さだけで選んでしまうと、実際に災害が発生した際に十分な保障を受けられず、結果的に大きな自己負担を抱えて後悔する可能性もあります。そうならないためにも、保険会社の火災保険も合わせて比較検討することをおすすめします。

また、大規模災害や離島での損害発生時には、共済金の支払いに時間がかかることも想定しておきましょう。「新型火災共済」だけに頼るのではなく、毎月コツコツと貯蓄し、いざというときに生活が苦しくならないように備えておくことが大切です。

参考:防災情報

火災保険一括見積もりサービスの中でも優秀なのが以下です。

火災保険一括見積もりサイトの中でも累計34万人が見てる口コミで人気の火災保険の窓口です。見積もりスピードが早く複数代理店と交渉する必要がないのが人気です。利用者の90.6%が「他よりも安く見積もり出来た」信頼と実績ある火災保険見積もりサイトです。電話連絡が嫌な方にはメールなどでも対応しています。

10万人以上が利用する保険見積もりサイトのインズウェブは、CMでお馴染みの保険会社など最大16社の商品を比較して1番安い火災保険を見つけてくれます。地震保険の見直しなど幅広く対応しています。大手保険から意外と知らないけど人気ある商品を一括で見積もり出来ます。

累計利用者90,000人のあなたにピッタリの火災保険が見つかるサービスの住宅本舗は、最大16社から40商品の中から厳選して紹介します。3分で簡単に一括見積もりが出来ます。最大20万円も節約出来た事例もありますので、試してみる価値ありです。住宅本舗経由で契約した方の契約件数の総合ランキングも掲載してますので、人気保険会社もわかります。